【SALE】こちらもあわせて

Pro-Q3をレビュー: 自由自在の高機能EQプラグイン

Pro-Q3の特徴

Pro-Q3はFabFilterがリリースするイコライザープラグイン。

とても多機能かつ自然な音質のEQで、ミキシング・マスタリングなどのさまざまな場面で活躍してくれます。

ていねいなEQで、曲の仕上がりをもっとブラッシュアップしたい!

というDTMerは、ぜひチェックを。

最大24バンドで細かく作り込めるEQカーブ・わかりやすいアナライザーなどで、まさしく"サージカル"なEQ処理をしてくれます。

また柔軟な機能は、音作りにも可能性は無限大です。

EQでガッツリとサウンドデザインをしたい!

というときにもバッチリ。

さまざまなパラメーターを、MIDIコントローラにアサインして遊んでみるのも楽しいです。

NEWバージョン

Pro-Q3のプリセット

上記がPro-Q3のプリセットラインナップ。

Bell Surgical・Flat 7 Bands・Low Cut Brickwallなど、汎用性の高い設定をすぐに読み込めるようになっているのでありがたいです。

またDrum・Mix・Vocalなど、場面に応じてサクサク使えるプリセットも用意されています。

Pro-Q3の使い方

EQの基本とPro-Qの使い方

さてここからは、Pro-Q3のおもな機能や使い方のポイントを説明していきます。

上記の動画に登場するのは旧バージョンのPro-Q2ですが、EQの基礎から解説されており、とても勉強になります。続編のBeginner's Guide to EQ (part 2)とあわせて、ぜひチェックしてみてください。

最大24バンド・アナライザー・ソロモード

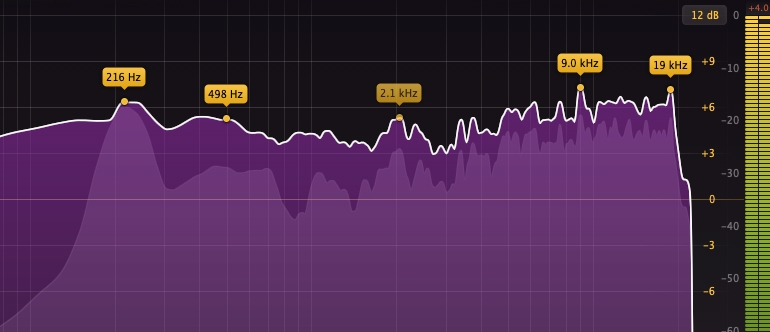

Pro-Q3は最大24バンドまで対応。ディスプレイ上をダブルクリックすることでEQポイントを追加することができます。

表示されるアナライザーはとても見やすく、EQ処理前と処理後のスペクトルをあわせてチェック可能。

ポイントのところに表示されるヘッドホンボタンをクリックすればソロモードとなり、処理される帯域だけのサウンドを、細かく確認することができます。

また、それぞれのポイントは複数選択で同時にコントロールすることも可能。

EQシェイプ・スロープ

EQシェイプは各バンドでBell・Shelf・Notch・Cutなど、9種類から選択することが可能。

そして、それぞれスロープも6〜96 dB/octから選択可能。さらに、Low Cut・High CutではBrickwall設定もあり、不要な低域・高域をキッチリとカットすることができます。

このあたりの自由度の高さが、ほかのプラグインではなかなかできないEQカーブを細かく作り込めるポイントです。

Spectrum Grab・ピアノロールでノート表示も

Spectrum Grabモードでは、ピークの周波数を検出して自動でポイントを表示してくれます。

モード切替は、スペクトルの内側に数秒カーソルを置いておけばok。ポイントをそのままドラッグ&ドロップすればBellフィルターが追加されます。

ピアノロールを出せばノート表示に。

また、ディスプレイ下部にはピアノロールを表示することも可能。

そうすると、Spectrum Grabも周波数表示でなくノート表示となるので、とても便利です。

ダイナミックEQ・サイドチェインも

ベル・シェルビング系のEQシェイプでは、コンプレッサーのように動作するダイナミックEQ設定をすることも可能。

GAINノブの上のほうをドラッグ&ドロップすればDynamic Rangeをコントロールすることができ、直感的なのがgoodです。

Auto・手動のスレッショルドほか、DAWでルーティングして外部トラックをサイドチェインとすることもできます。

ダイナミックEQと近い動作をする、マルチバンドコンプのPro-MBも便利です。

別トラックのスペクトルもあわせて表示・マスキングチェックも

Pro-Q3ひとつのGUI内で、別トラックのスペクトルをあわせて表示することも可能。

GUI下部からAnalyzer設定をひらくと、Side Chainトラック・Pro-Q3がインサートされている別トラックがリストアップされています。こちらであわせて表示したいトラックを選べばok。ミキシングで帯域のすみ分けをしっかりしたいときにとても便利です。

さらに右側が赤いラインの[Show Collisions]ボタンをおすと、周波数がぶつかっているゾーンを赤く表示していくれます。もし表示が見づらい場合は、設定でResolution: Maximum・Speed: Very Slowとかにすればわかりやすいです。

サウンドがかさなって聞こえづらくなってしまう、マスキングのチェックもかんたんにすることが可能です。

Mid/Side・Left/Right EQも柔軟に

Mid/Side・Left/Right EQも、各バンドでとても柔軟にコントロールすることができます。

Qノブ右側のボタンのボタンをおすと、デフォルトのStereoのほかLeft・Right・Mid・Sideモードを選択可能。

またその下の[ハサミ]ボタンをおすと、そのポイントにワンタッチでLeft・Rightのバンドが作成できるのも便利なポイント。サウンドデザインをササッと試したいときにもありがたいです。

さらに、Pro-Q3はサラウンドにも対応。サラウンドチャンネルにPro-Q3をインサートすると、自動でサラウンドフォーマットが適用されます。

EQ Match

EQ Matchを使うと、リファレンスとするトラックのトーンに近づけるEQを、自動で設定してくれます。

リファレンスはSide Chainトラックを読み込むほかほか、事前にPro-Q3へInputしたサウンドからリファレンスを作成して保存しておくことも可能。

リファレンスを決めて[Match]ボタンをおすと、何バンドでEQを設定するかをスライダーでコントロール。それから[Finsh]ボタンをおすと、EQ設定が決まります。

Pro-Q3の超柔軟なEQカーブを細かく自動設定してくれるのが、これまた素晴らしく高機能です。

オートゲイン

GUI右下のアウトプット設定セクションをひらくと、[A]のボタンでオートゲインを設定可能。

EQのブーストやカットにあわせて、できるだけゲインが変わらないように自動で調整してくれます。

人の耳は周波数の変化よりも、音量感でサウンドを判断してしまいがち。純粋なEQによる音の変化をチェックするのに役立ちます。

ちなみにもちろんですが、こういった便利機能は絶対完璧なわけではありませんし、大切なのは実際に聞こえるサウンドです。自分の耳でしっかりミックスをチェックすることは、いつでもお忘れなく。

Zero Latency・Natural Phase・Linear Phaseモード

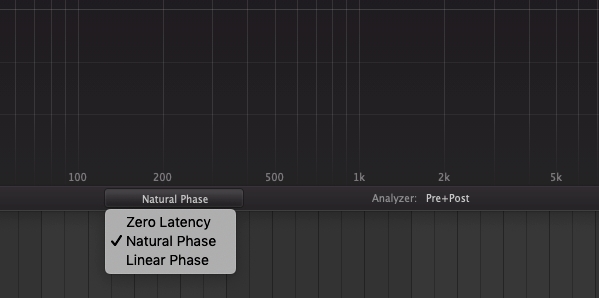

多くの場面で使用するデフォルトのZero Latencyほか、Natural Phase・Linear Phaseモードも選択することが可能。

Natural Phaseは、位相特性をアナログEQのレスポンスに近づけるモード。

Linear Phaseは位相をそのままにサウンドをコントロールするモード。デメリットとして、レイテンシーが発生します。こちらのみさらにLow〜Maximumまで5種類のモードで、レイテンシーと処理のバランスを調整できるようになっています。

マスタリング時など、必要に応じて使い分けてみてください。

こちらもあわせて