【SALE】こちらもあわせて

Minimal Audio Current 2.0の強み【Serum 2と比較しながら】

Current 2.0を一言で表すなら、「とてもパワフルなシンセサイザー」。

Minimal Audioは、メーカーとしてエレクトロニックサウンドに注力している印象があり、Current 2.0にもその方向性がしっかりと反映されています。実際に使ってみると、サウンドやシステムからその志向がストレートに伝わってきます。Dubstep・Drum & Bass・Electro House・EDMなど、ハードな楽曲の制作には特におすすめ。

さて、これらのジャンルで定番シンセとして長く支持されているのがSerumですよね。そこで今回は、最近アップデートされたSerum 2と比較しながらCurrent 2.0の使用感をレビューしていきたいと思います。

「Serum 2が気になっている」「Serum 2は持っているけど、Current 2.0も欲しい」といったDTMerの方は、ぜひ参考にしてみてください。

がっつりエレクトロニックなサウンドが盛りだくさん

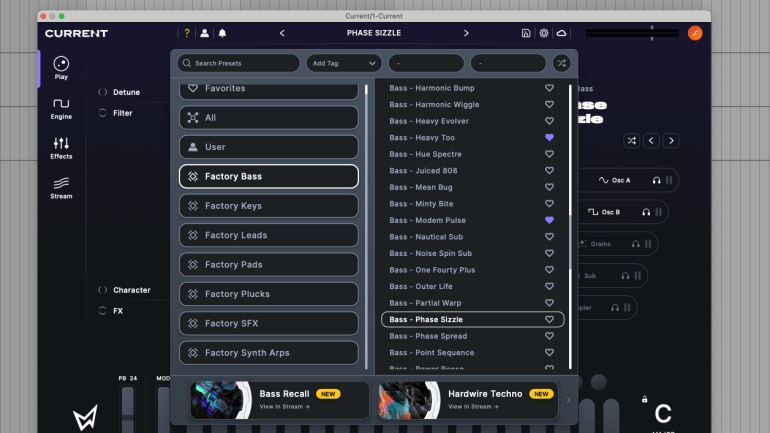

Current 2.0のプリセットブラウザ

Current 2.0のプリセットには、エレクトロニックなサウンドが盛りだくさん。ベースやリードはもちろん、キーボード系の音色も含めて、全体的にエレクトロニックな雰囲気で統一されたラインナップです。

対して、Serum 2はアップデートによりサンプルオシレーターが追加され、オーガニックなテイストのサウンドも多く含まれるようになりました。このサウンドの幅広さは大きな魅力。

とはいえ、「がっつりヘヴィーなサウンドが欲しい」という場合などには、キャラクターが明確なCurrent 2.0の方が、目的の音にたどり着きやすいです。下記動画のような、力強いサウンドが豊富に収録されています。

関連動画

Streamからサウンドを追加

Current 2.0のGUI上から『Stream』ビューを開くと、新しいプリセット・ウェーブテーブル・サンプルを直接プレビューしながら追加購入することができます。新しいパックが高頻度でリリースされているため、新しいアイデアを探したいときや行き詰まったときに便利です。DAWを閉じることなく、そのまま制作を続けられるのも大きなメリット。

Serum 2にはこのような内蔵プラットフォームはありません。ただし、膨大な数のサードパーティー製プリセットパックが販売されています。アップデートされたばかりということもあり、現時点でSerum 2専用パックはあまり見かけませんが、従来のSerum用プリセットはそのまま互換性があるため、十分に活用可能です。今後、専用パックも増えていくでしょう。

直感的なPlayビュー

Current 2.0の『Play』ビューでは、プリセットごとに作り込まれた2つのマクロコントロールを、XYパッド上で操作することができます。これにより、サウンドに素早く変化を加えることが可能です。また、各サウンドエンジンの音をすぐにチェックでき、必要に応じて詳細エディタにもすぐアクセスできる設計となっています。

このように、視覚的なインターフェースが直感を刺激し、クリエイティビティを高めてくれるキャッチーな仕組みは、Serum 2には搭載されていません。ここはCurrent 2.0ならではの大きなポイント。

一方、新しいSerum 2はアップデートでミキサービューが追加されるなど、よりシステマティックに音作りを追求したい場合に適した設計となっています。

粒ぞろいのエフェクト

Current 2.0のエフェクトは、どれも粒ぞろい。エレクトロニックミュージックらしい激しさや動きを加え、サウンドにインパクトを与えてくれます。それぞれのエフェクトは、個別のプラグインとしてもリリースされているほどのクオリティ。

一方、Serum 2のエフェクトは全体的に地味ではありますが、柔軟にカスタマイズしやすく、音質も非常に優秀です。特に『COMPRESSOR』は、Xfer Recordsの人気フリープラグイン『OTT』譲りの処理で、分厚く迫力のあるサウンドを作り出すことが可能。

どちらにも、それぞれ異なる魅力があります。

まとめ: 明確なキャラクターがおすすめポイント!初心者にも便利

ここまでご紹介してきたように、Current 2.0はエレクトロミュージック制作にベストフィットするサウンドとシステムを備えたシンセサイザーです。Serum 2のユーザーであっても、併用して十分に活躍してくれます。

さらに、プリセットの内容や直感的に操作できるエディットシステムは、「とにかく曲を作りたい!」というDTM初心者にも非常におすすめです。

対して、ゼロから音作りにじっくり取り組みたい場合は、僕はSerum 2を選びます。長く使い慣れたGUIということもありますし、今回のアップデートも、そういった方向性にワクワクを感じさせてくれました。

それぞれ適材適所で使い分けながら、自分のスタイルに合った曲作りを楽しんでみてください。